古谷蒼韻の査定、買取は名古屋骨董店にお任せください。

【古谷蒼韻の書作品を高価買取|名古屋で出張査定無料】

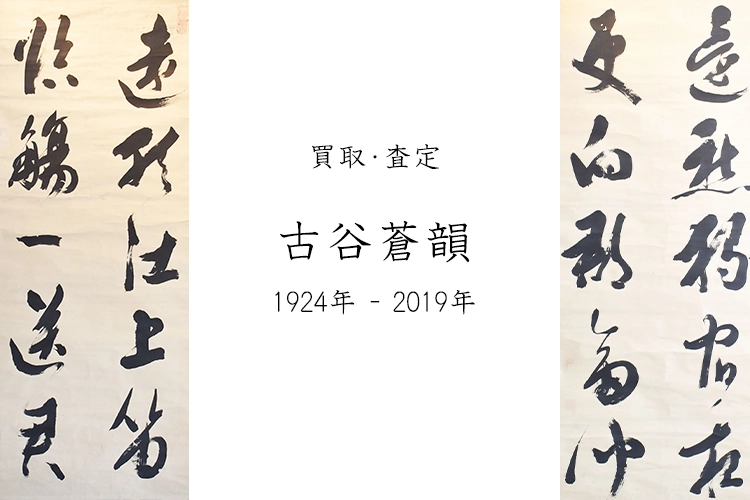

古谷蒼韻(ふるたに そういん)は京都府出身の書家で、日本藝術院会員・文化功労者として活躍した近代書道界の重鎮です。日展内閣総理大臣賞や日本藝術院賞を受賞し、「書は線の芸術である」という信念のもと、狂草や和様書をはじめ多彩な書表現を切り拓きました。晩年には「調和体」運動を提唱し、関西書壇の発展にも大きく貢献しました。

古谷蒼韻の作品は、独自の線質と精神美を備え、現在も市場で高い人気があります。掛け軸や色紙、屏風作品などは特に需要が高く、共箱付きや真作保証があるものは高額査定につながります。

名古屋骨董店では、古谷蒼韻の作品を愛知県名古屋市、岐阜県、三重県で積極的に買取しております。無料出張査定も承りますので、ご売却を検討中の方はお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0120-949-918受付時間 9:00-18:00 [ 年中無休 ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください古谷蒼韻の作家人生

古谷蒼韻は京都府出身の書家で、20世紀後半から平成にかけて日本書道界を牽引した巨匠です。京都府師範学校に在学中、中野越南に薫陶を受け、その後辻本史邑、さらに村上三島に師事しました。

1953年に毎日書道展で秀作賞を受けて以来、日展を舞台に活躍。1981年には日展内閣総理大臣賞、1985年には日本藝術院賞を受賞し、2006年には日本藝術院会員に推挙。2010年には文化功労者、2019年には旭日中綬章を受章するなど、日本文化を代表する存在となりました。

蒼韻の作品を語るうえで欠かせないのが「新資料への慧眼」。西域出土の資料を基にした独自の作品は全国的な注目を浴び、木簡調ブームの先駆けともなりました。また、懐素を基盤とした狂草や古筆、本阿弥光悦に学び、和様書の表現にも挑戦。さらに「書は線の芸術である」という信念のもと、生涯を通じて線の持つ精神美を追求しました。

晩年には「調和体」運動を提唱し、表現の新境地を切り拓いただけでなく、関西書壇の発展にも尽力。今日の日本書芸院の隆盛も、蒼韻の慧眼と尽力なくしては語れません。

古谷蒼韻の略歴 (Furutani sōin)

| 1924年3月3日 | 京都に生まれる。本名:繁 |

| 1953年 | 毎日書道展秀作賞 |

| 1981年 | 日展内閣総理大臣賞 |

| 1985年 | 日本藝術院賞 |

| 2006年 | 日本藝術院会員 |

| 2010年 | 文化功労者 |

| 2018年8月25日 | 死去。享年94 |

| 2019年 | 旭日中綬章受章。従四位追贈 |