白井烟嵓の査定、買取は名古屋骨董店にお任せください。

【白井烟嵓の掛け軸を高価買取|名古屋の掛け軸専門店】

名古屋骨董店では、白井烟嵓の作品の買取をしております。名古屋市や愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県を含む東海地方全域で、白井烟嵓の作品をお持ちのお客様に対して、出張買取させていただきます。

愛知県渥美郡花田村(現在の豊橋市)で生まれた白井烟嵓。本名を龍、字名を瀧司とし、従兄弟の白井永川に絵を学んで「静古」と名乗りました。1917年には南宗画家の松林桂月に師事し、「烟嵓」の号を得ます。1920年、第2回帝展で「幽栖」が初入選。さらに1896年には日本南画院の創設メンバーとして参加し、理事を務めました。大正から昭和にかけては、帝展、新文展、日展をはじめ、日本南画院展などの団体展を舞台に活躍しました。

名古屋骨董店では、白井烟嵓の作品だけでなく、骨董品、絵画、掛け軸、など様々な品物の買取にも対応しています。東海地方にお住まいで、骨董品、美術品の買取をご検討中の方は、名古屋骨董店まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。0120-949-918受付時間 9:00-18:00 [ 年中無休 ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください白井烟嵓の作家人生

烟嵓は1894年2月8日、愛知県渥美郡花田村(現在の豊橋市)で白井徳平の次男として生まれました。本名は龍、字名を瀧司としました。従兄弟の白井永川に絵を学び、「静古」と号したほか、「烟巌」とも称しました。1917年には南宗画家の松林桂月に師事し、「烟嵓」と号するようになりました。1920年、第2回帝展に「幽栖」が初入選しました。

1896年に設立された日本南画院に参加し、理事としても活動。大正から昭和にかけて、帝展、新文展、日展、日本南画院展などの団体展を中心に活躍しました。

1918年から1933年までの間、外海家と養子縁組を結んでおり、この期間は「外海烟巖」の名義で活動。1933年の第14回帝展以降は「白井烟巖」の名義に変更し、さらに1939年の新文展第3回展からは「白井烟嵓」と名乗りました。また、渡辺崋山の顕彰活動が評価され、田原町町政功労者として表彰されています。

白井烟嵓の略歴 (Shirai engan)

| 1894年2月8日 | 愛知県豊橋市に生まれる |

| 1917年 | 南画家松林桂月に師事する |

| 1920年 | 第2回帝展に「幽栖」が初入選 |

| 1940年 | 日本橋三越で個展を開催 |

| 1961年 | 第1回日本南画院出品「秀弧松」が文部大臣賞受賞 |

| 1974年 | 田原町名誉町民となる |

| 1976年1月19日 | 死去。享年81 |

白井烟嵓の画風

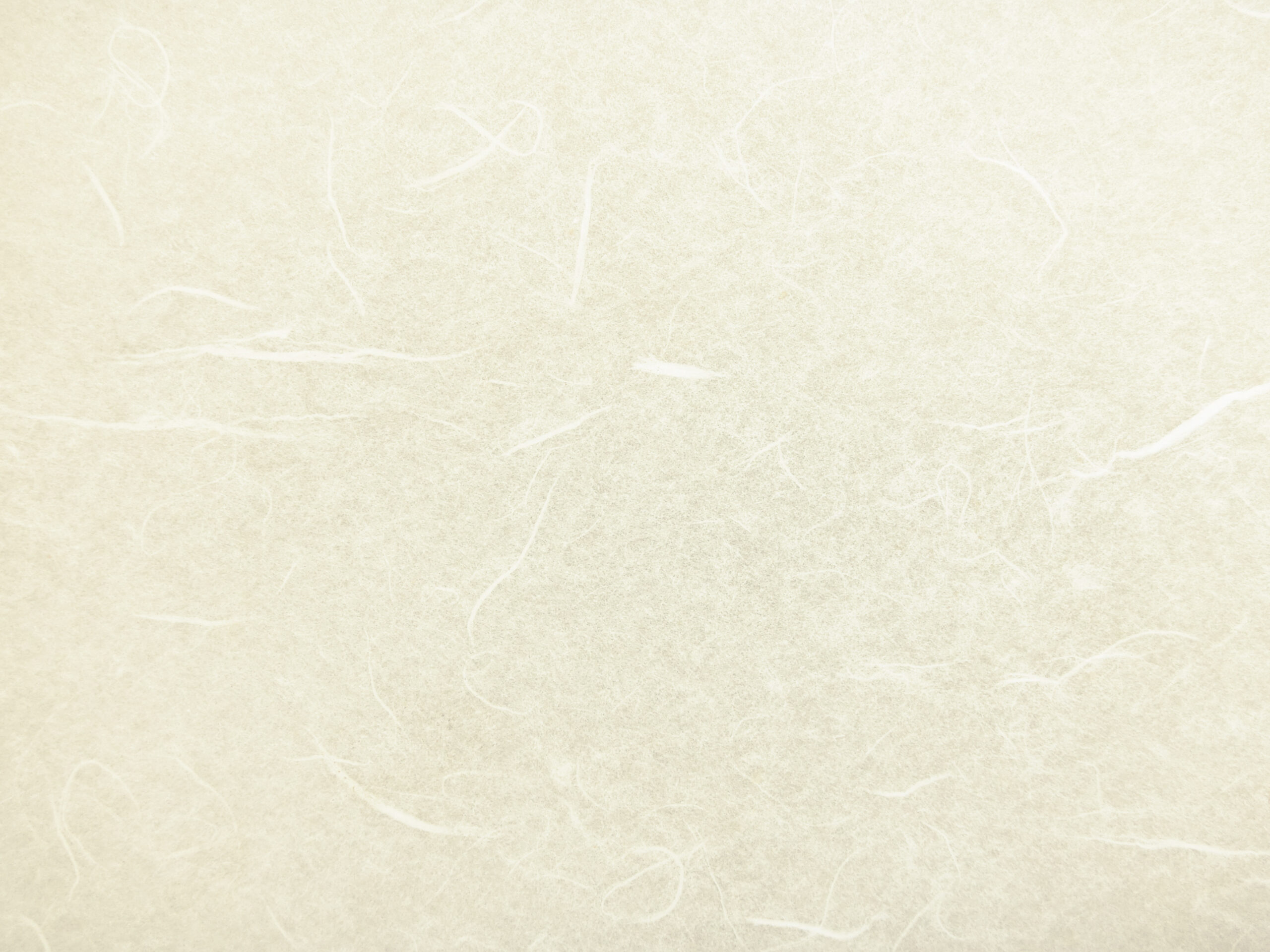

烟嵓は渡辺崋山、椿椿山、野口幽谷、松林桂月、白井烟嵓という画系に連なる、崋山ゆかりの画家の一人です。写生を基盤としつつ、古雅で風趣に富む画風を得意としていました。

烟嵓の師である松林桂月は、墨を主体とした山水画に現代的な感覚を融合させ、新たな表現の可能性を追求していました。烟嵓も師の影響を受けつつ、独自の画風を模索し、ダイナミックな作品を描き続けました。

彼が編み出した技法の一つに「白描水墨」があります。この技法は、油と水の反発する性質を活かし、対象を白く抜く方法で、晩年の作品「陰文竹」の後景に用いられ、独特の雰囲気を生み出しています。

崋山や椿山の画風に影響を受けた画家たちは「崋椿系」と呼ばれ、烟嵓はその流れを昭和期に受け継ぎ、現代へとつなげた作家として位置づけられています。